王迪

(南京郵電大學 通信與信息工程學院,江蘇 南京 210003)

摘要:針對大規模應急救援場景,將多信道接入信道利用率高、網絡吞吐量大的優點與分簇式Ad Hoc網絡減少開銷、便于管理的特征相結合,設計出基于分簇結構的Ad Hoc網絡模型,提出了與之相對應的支持多業務的多信道混合接入協議。在此協議基礎上,對節點間通信方案進行了探討,并詳細闡述了簇間中繼通信的實現方案及流程。

關鍵詞:Ad Hoc網絡;多信道接入;分簇結構;簇間中繼

0引言

與傳統網絡相比,Ad Hoc網絡無需依賴于任何預先布置的固定基礎設施,具有網絡方便快捷、靈活性高、抗毀性強等優點,在軍事戰場、緊急救災、公共服務等場合發揮了重要作用,也成為近年來人們研究的熱點。Ad Hoc網絡結構可以分為平面式和分簇式兩種[12],平面結構可擴充性差,適合于小規模網絡,而在大規模應急救援時網內節點數量較多且不斷變化,采用分簇結構將更加適合。

在Ad Hoc網絡中,節點能量有限,發射功率較小,輻射范圍有限,往往需要多跳才能達到目的節點,如果使用單信道通信,可能導致隱藏/暴露終端的問題[3],影響MAC協議的性能。為了解決該問題,人們提出了多信道MAC協議,它不僅可以解決隱藏/暴露終端問題,還能提高網絡吞吐量,容納更多的用戶,更適合于分簇結構的Ad Hoc網絡。因此,本文將基于多信道分簇結構Ad Hoc網絡的框架進行討論。

1相關工作

目前,關于分簇結構Ad Hoc網絡的節點通信方案的理論研究[47]有很多,其中簇間通信的職責由簇頭承擔,而簇頭本身還需要對簇內普通節點進行維護管理,當簇頭節點出現故障時,該簇將與其他簇失去連接,成為網絡性能提升的瓶頸。參考文獻[810]中對于該問題提出了不同的改進方法,但都是基于優化簇頭選舉和分簇算法的,并沒有真正解決簇頭負擔過重的問題。參考文獻[11]提出了用網關節點來轉發簇間通信,但是當兩個歸屬于不同簇的節點可以直達時,如果仍然交給固定的網關節點轉發,則無法實現最優路徑,造成一定的資源浪費。

另一方面,在分簇結構Ad Hoc網絡的基礎上,結合多信道MAC協議的研究目前還比較少。參考文獻[12]雖然為簇內和簇間通信提供了基于分簇結構的多信道調度算法,但是其只適合基于時隙分配的通信,不適合突發業務。參考文獻[13]也提出了一種基于分簇結構的多信道管理協議,并為不同的業務需求提供了競爭和非競爭兩種類型,但仍然存在頻譜資源管理復雜、簇間通信依靠指定節點存在瓶頸等問題。參考文獻[1416]都是基于車載無線自組織網,這是一種特殊的移動性自組織網,其中節點高速移動、電量充足,不適合應急救援場景。

本文基于多信道分簇Ad Hoc網絡的結構基礎,針對節點間通信,特別是簇間通信提出一套實現方案。首先定義了系統的模型框架和運行機制,并提出了基于分簇結構的多信道混合接入協議,用于滿足不同服務質量 (Quality of Service, QoS)需求的業務,最后針對簇間中繼提出了具體的實現方案。

2系統模型

在應急救援場景下,Ad Hoc自組織網絡需要支持多業務通信,如信令、短數據包等對實時性要求不高的業務,以及語言、視頻等對時延和帶寬都有一定要求的實時業務,因此本文采用了多用戶混合信道接入機制,在IEEE 802.11e MAC協議[17]的基礎上提出以下更適合多信道分簇結構Ad Hoc網絡的系統模型。

系統寬帶被分為1個公共控制信道 (Common Control Channel, CCC)和n-1個數據信道 (Delicated Channel, DCH)。網絡中全局共享CCC信道,每個簇都有屬于自己的數據信道DCHi,簇內節點都在該頻點收發數據。為了實現多信道通信方案,節點必須至少配備兩個接收機分別監聽CCC信道和DCHi信道,綜合考慮通信效率和設備成本,本文采用由一個半雙工發送機和兩個半雙工接收機構成的硬件設備來完成通信任務。

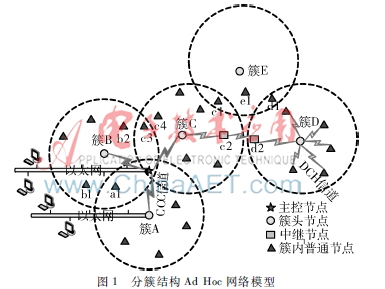

在分簇結構的Ad Hoc網絡中,節點分為主控節點、簇頭節點、普通節點和中繼節點4種類型。其中主控節點通過管理簇頭節點來管理整個網絡,簇頭節點管理本簇內的普通節點,中繼節點用于不能直連的節點間的通信。網絡結構如圖1所示。簇B中簇頭用B表示,簇內普通節點用b1、b2表示,簇內數據信道用DCHB表示,以此類推。

3基于分簇結構的多信道混合接入協議

信道周期性地劃分為幀來進行多用戶、多業務的接入管理。每個超幀由N個長度相等的復幀構成。在每個復幀頭部,主控/簇頭節點在CCC/DCHi信道廣播BEACON幀,用于節點同步、告知CFP時隙分配表等。每個節點會周期性地在CCC信道上發送身份廣播幀(HELLO幀),用于向周圍節點告知自己的節點信息以及兩跳范圍內的鄰居節點表。每個復幀可分為競爭時段 (Contend Period, CP)和非競爭時段(Contend-Free Period, CFP),分別對應時隙競爭接入和時隙分配接入。在CP時段,節點間采用CSMA/CA機制避免碰撞,適合傳輸控制幀、短數據包等突發業務;在CFP時段,節點采用TDMA接入方式,把信道劃分為若干個時隙,每個時隙內只允許一個節點發送數據幀,每個節點根據自身業務需求在CP時段發送時隙申請幀,并等待主控/簇頭在BEACON幀中廣播時隙分配表,適合實時的長數據包傳輸。

本系統模型的優點在于可根據業務需求靈活變化。因為每一復幀內CFP時段開始時間由主控/簇頭控制并在BEACON幀中廣播,當網內節點數較多,需要傳輸的數據業務量大時,可以適當縮短CP時段長度,在CFP時段多安排幾對通信節點;當網絡拓撲變化大,需要大量的控制幀管理更新時,可以適當延長CP時段長度,減少數據傳輸。此外,當主控/簇頭在分配時隙時,會根據業務類型的重要性、節點權值等信息進行判斷,并且在將時隙分配出去后,仍對信道保持監聽,如果連續若干個復幀內,某個被分配的時隙段都沒有數據傳輸,主控/簇頭將收回該時隙段重做安排。通過上述方式,可大大提高信道利用率,保證通信質量。

4簇間中繼實現方案

對于分簇結構的Ad Hoc網絡,節點之間的通信可以分為簇內通信和簇間通信。對于簇內通信,節點可以通過HELLO幀獲得本地路由表直接通信。

在本方案中,簇間通信不再依賴于某一節點,而是根據自身的路由信息找到最佳路徑。由于每個簇的數據信道頻點不同,節點之間無法直接通信,需要切換信道或者借助中繼節點才能實現連接。對于非實時業務,只需在發送時切換頻點便可實現簇間通信,而實時業務的通信比較復雜,具體分為以下3種情況:(1)節點之間為鄰居節點,可以直達;(2)節點之間為兩跳路由,需要一個同簇中繼節點轉發;(3)節點之間為兩跳路由,中繼節點與收發雙方均不同簇。至于更復雜的情況,會導致時延過長,且跨越多個簇,網絡情況難以預測,可以參考文獻[810],借助簇頭甚至主控節點發射功率大、輻射范圍廣的特點減小簇間跳數實現通信,本文不再贅述。

4.1簇間一跳節點通信方案

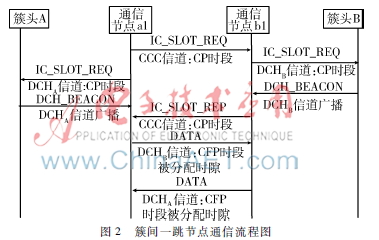

當簇間一跳節點如圖1中a1、b1所示,通信雙方在彼此的功率輻射范圍內,節點能在CCC信道上收到對方廣播的HELLO幀,并知道對方所在的簇號以及數據信道的頻點,此時與簇內通信情況大致相同,具體通信流程如圖2所示。

節點a1先在CCC信道CP時段向b1發送簇間時隙申請幀,該幀中包括了目的節點ID號、要發送的數據幀長度等信息,由于所有節點都在CCC信道上監聽,可以有效避免碰撞。b1收到后得知不同簇的節點a1要向自己發送實時業務,即替a1向簇頭B申請DCHB信道CFP時隙段。簇頭B收到簇間時隙申請之后,不同于一般的簇內時隙申請幀會得到一對時隙,簇間一跳通信只需要一個時隙,并在下一復幀開始通過BEACON幀廣播。節點b1收到DCH_BEACON幀后記錄下a1被分配的時隙段,并通過簇間時隙回應幀告知a1。與此同時,為了減小簇間通信時延,a1在向b1發送簇間時隙申請幀之后,將發送信道立即切換到DCHA上,替b1向本簇簇頭A申請DCHA信道一個CFP時隙。

4.2簇間兩跳節點通信方案

當收發雙方在兩跳范圍內,通過自己周圍鄰居節點廣播的HELLO幀中一跳節點表能找到對方,即在本地的二級鄰居節點表中找到目的節點,則將該一級鄰居節點作為中繼節點;如果存在多個一級鄰居節點能到達的節點,那么將根據信道狀態、剩余電量、移動性等評估節點權值,綜合選出最適合的節點作為中繼節點。此時又分為兩種情況:

(1)中繼節點與其中一個節點同簇

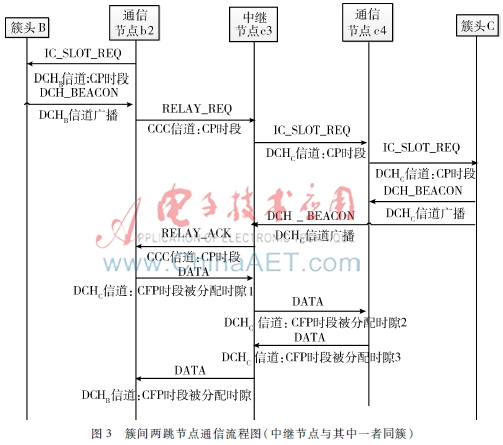

如圖1所示,當b2想與c4通信并選擇c3作為中繼節點時,通信流程如圖3所示。圖3簇間兩跳節點通信流程圖(中繼節點與其中一者同簇)首先,b2在本地路由表中找到最適合中繼的節點c3后,會先替候選c3向本簇簇頭B申請1個簇間時隙,收到B分配的時隙后,b2以高優先級發送中繼請求幀,告知c3為候選節點,中繼轉發與c4的通信,并附帶已申請的簇內CFP時隙和要發送的數據長度;c3隨后向c4發送簇間時隙申請幀,并告知源節點是b2,自己是中繼一跳節點;c4收到后向簇頭C發送簇間申請幀,替自己和b2、c3一共申請3個時隙,簇頭C廣播回應后,簇內節點c3、c4會解析出被分配的時隙段,c3也會記錄下b2被分配的時隙段,通過中繼確認幀告知,并將自己的節點屬性改為中繼節點(發送優先級更高)。當b2收到c3的中繼回應幀表明簇間中繼請求成功,b2、c3、c4只需要在被分配的時隙選擇對方的信道發送數據幀即可。

(2)中繼節點與兩個節點均不同簇

如圖1中,c1要與d1建立通信,與(1)大致相同,只不過中繼節點e1需要替c1、d1向簇頭E申請兩個時隙,通信節點c1和d1要分別替e1申請一個時隙。限于篇幅不再詳述。

值得一提的是,本文提出的基于分簇結構的多信道混合接入協議,會對分配后的時隙實時監控,監聽已分配的時隙段是否有數據傳輸,如果連續多個復幀都沒有使用則將時隙收回。而上述方案中,簇頭C在為e1分配時隙后,由于鏈路存在多跳時延,可能存在連續多個復幀內都沒有數據傳輸,因此簇頭C可推遲幾個復幀再進行分配,避免資源浪費。

5結論

本文根據現有的應急救援需求,充分利用分簇結構Ad Hoc網絡分簇管理的特征,結合多信道接入方案信道利用率高、網絡吞吐量大的優點,在現有的IEEE 802.11e 接入方案的基礎上,提出了基于分簇結構的多信道混合接入協議,滿足了不同業務的QoS需求。網絡中的硬件設備由一個半雙工發送機和兩個半雙工接收機構成,既滿足了多信道接入的需求,又不需要頻繁地切換信道,是成本與性能折中后的最佳方案。在此基礎上,對節點通信方案進行了研究,并針對相對復雜但現有研究比較少的簇間中繼通信的情況,給出了詳細的實現方案。該方案結合分簇、多信道的優點,管理靈活,簡單易實現,對于實踐具有較好的參考作用。未來工作將進一步完善多信道分簇結構Ad Hoc網絡的接入協議和實現方案,結合應急通信的特殊環境,進一步優化方案,將本方案在硬件平臺上進行實現并驗證。

參考文獻

[1] 王海濤.Ad Hoc網絡體系結構及其設計[J].中國數據通信,2003,5(8):7077.

[2] 馬東冉,張科.Ad Hoc網絡的體系結構分析[J].重慶科技學院學報(自然科學版),2007,9(3):6365.

[3] 蘭麗, 單志龍. Ad Hoc網絡中隱藏終端和暴露終端相關問題研究[J]. 計算機與數字工程, 2010, 38(7):3640.

[4] RAJAMANICKAM V, VEERAPPAN D. Inter cluster communication and rekeying technique for multicast security in mobile ad hoc networks[J]. Iet Information Security, 2014, 8(4):234239.

[5] ADUWO A, ANNAMALAI A. Channelaware intercluster routing protocol for wireless adhoc networks exploiting network diversity[C]. IEEE Vehicular Technology Conference, 2004:28582862.

[6] Hong Xiaoyan, Xu Kaixin, GERIA M. Scalable routing protocols for mobile Ad Hoc networks[J]. IEEE Network, 2002,16(4):1121.

[7] CHIANG C C, WU H K, LIU W, et al. Routing in clustered multihop, mobile wireless networks with fading channel[C]. In Proceedings of IEEE Singapore International Conference on Networks(SICON), 1997:197211.

[8] CHATTERJEE M, DAS S K, TURGUT D. WCA: a weighted clustering algorithm for mobile Ad Hoc networks[J]. Journal of Cluster Computing, 2002,5(2):193204.

[9] SAFWAT A, HASSANEIN H S, MOUFTAH H. Poweraware fair infrastructure formation for wireless mobile Ad Hoc communications[C]. IEEE Global Telecommunications Conf., 2001:28322836.

[10] ALKAHTANI M S, MOUFTAH H T. A Stable clustering formation infrastructure protocol in mobile Ad Hoc networks[C]. IEEE Int. Conf. on Wireless Communications Networking and Mobile Computing, 2005:406413.

[11] TSENG C C, CHEN K C. QoSguaranteed pollingbased 2layer integrated multihop scheduling algorithm for wireless ad hoc networks[C]. Vehicular Technology Conference, 2004 IEEE 59th, 2004:21442148.

[12] LEE H, LIM C C, CHOI J. Clusterbased multichannel scheduling algorithms for ad hoc networks[C]. Wireless and Optical Communications Networks, 2007. IFIP International Conference on. IEEE, 2007:15.

[13] YU G J, CHANG C Y. An efficient clusterbased multichannel management protocol for wireless Ad Hoc networks[J]. Computer Communications, 2007, 30(8):17421753.

[14] ZHANG X, SU H, CHEN H H. Clusterbased multichannel communications protocols in vehicle ad hoc networks[J]. IEEE Wireless Communications, 2006, 13(5):4451.

[15] WANG K L, WANG T P, TSENG C C. A fair scheme for multichannel selection in vehicular wireless networks[J]. Wireless Personal Communications, 2013, 73(3):10491065.

[16] HE P, YAN B, LI Z, et al. CMMAC:A clusterbased multichannel MAC protocol for VANET[J]. Journal of Computer Research & Development, 2014, 51(3):502510.

[17] IEEE. IEEE 802.11 Part11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications amendment 8: medium access control (MAC) quality of service enhancements[S]. 2005.